Lektürekurs: Helmbrecht Wernher der Gärtner

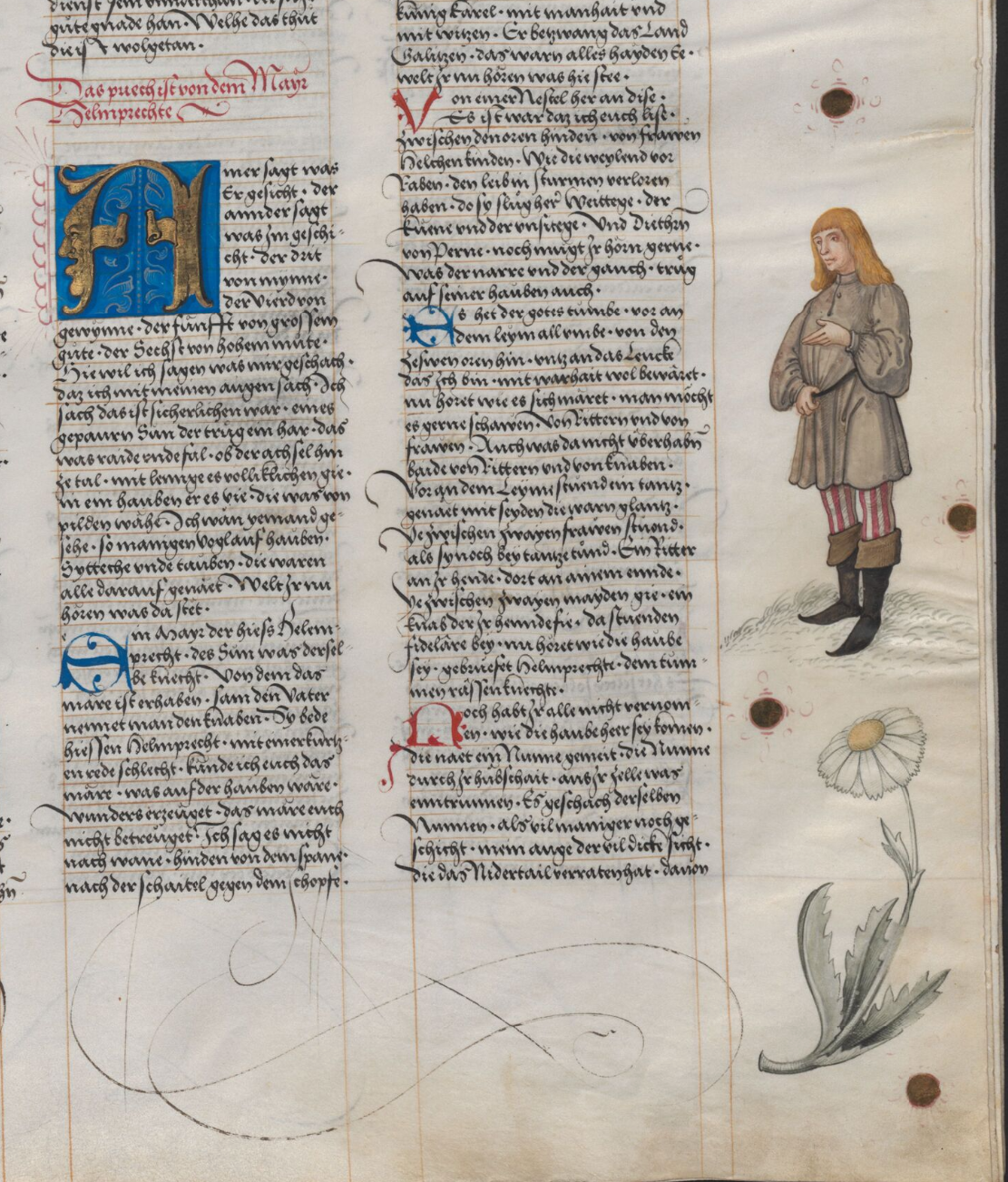

Im Lektürekurs wird die Verserzählung Helmbrecht des Dichters Wernher ›der Gartenaere‹ aus dem 13. Jahrhundert behandelt, die als bedeutsames Werk der Kleinepik gilt. Sie berichtet von einem Bauernsohn, der zum Raubritter „aufsteigt“. Der urkundlich nicht nachweisbare Verfasser, namens Wernher dem Gärtner, dichtete zwischen 1250 und 1285 im bayerischösterreichischen Grenzgebiet, gelegen an der Salzach und dem Inn, den Helmbrecht, der heute in zwei Handschriften überliefert ist (Ambraser Heldenbuch, Wien Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Cod. Ser. n. 2663, sowie der Berliner Staatsbibliothek, Ms. germ. fol. 470). Helmbrecht, Sohn eines Meiers, sich gegen den elterlichen Stand auflehnend, gelingt der ständische Aufstieg in die Reihen des Rittertums. Der Vater – ein stolzer Bauersmann – warnt den sich abwendenden Sohn vor drohendem Unheil, trotz aller Bemühungen und Appellen an seine Vernunft gelingt es nicht, dem Sohn die ritterliche Träumerei auszureden. Ein Burgherr inkludiert ihn in seine berittene Truppe. So beginnt sein sündhaftes Leben: Meier Helmbrecht wird zum Raubritter, der Angst und Schrecken verbreitet, in kriminelle Machenschaften verstrickt ist und mordend durch die Welt zieht. Doch seine Taten bleiben

nicht ungesühnt. Helmbrecht, dessen Raubrittergenossen von Schergen überwältigt und getötet werden, bleibt als einziger am Leben und kehrt schließlich zum Vater zurück, der ihn verstößt. Schlussendlich wird er gehängt und für seine Laster von eben jenen bestraft, die einst von Helmbrecht geschunden und beraubt wurden. Wir diskutieren die zentrale Rolle der moralischen Belehrung, den ordo-Gedanken, die Abkehr der gottgegeben Weltordnung, ritterliche Ideale sowie die Didaxe, thematisieren die Motive des Raubs, Mordes und der Hurerei, befassen uns mit den intertextuellen Bezügen (Rolandslied, Neidharts Winterliedern, dem Troja- und Aeneas-Stoff, Heldenepik), die im Versroman von großer Relevanz sind. Im Rahmen einer gemeinsamen Lektüre sollen zudem diverse flankierende Forschungsaufsätze erarbeitet und diskutiert werden. Dabei werden Ihnen erste Handwerkszeuge des wissenschaftlichen Arbeitens für die Mediävistik an die Hand gegeben. Vertieft wird sowohl die Einübung von Analysetechniken als auch die Übertragung fachspezifischen Wissens auf die gemeinsame und eigenständige Textarbeit. Für einen Teilnahmenachweis ist die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar Voraussetzung und im

Sinne der Einübung von wissenschaftlichen Diskursformen in Wort und Schrift sind entsprechende Studienleistungen zu erbringen. Genauere Hinweise dazu erfolgen in der ersten Sitzung.

Literaturhinweis und Anschaffung des Primärtextes:

Für den Lektürekurs ist die Anschaffung des Primärtextes, erschienen in der Reclams Universalbibliothek, bereits zum Kursbeginn verpflichtend. Helmbrecht.

Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Wernher der Gärtner – Deutsch-Lektüre, Deutsche Klassiker der Literatur – 18978.

Die Forschungsaufsätze werden Ihnen im Moodle–Kurs zur Verfügung gestellt.

Voraussetzungen nach Studienordnungen:

Die Lektürekurse dürfen von Bachelorstudierenden erst nach dem Bestehen der Klausur zur Einführung in die ÄdL belegt werden, GER B 1.1. und GER B 1.2. müssen zuvor erfolgreich abgeschlossen sein.

Lehramtsstudierende der Module L1-FW 4.1, L2-FW 4.1, L5-FW 4.1 können den Kurs hingegen ohne Voraussetzungen belegen.

Der Kurs findet donnerstags, von 12-14 Uhr c.t. im Seminarhaus SH 1.108 (Campus Westend) statt.

- Trainer/in: Hannah Semrau