Einschreibeoptionen

Erzählen von Alexander dem Großen im deutschen Mittelalter

Montag, 14-16 Uhr – SH 3.108 (Campus Westend)

GER Q-5.1+2; O-1.1+2+3; (neue/alte PO) LA: L3 – FW 6.1

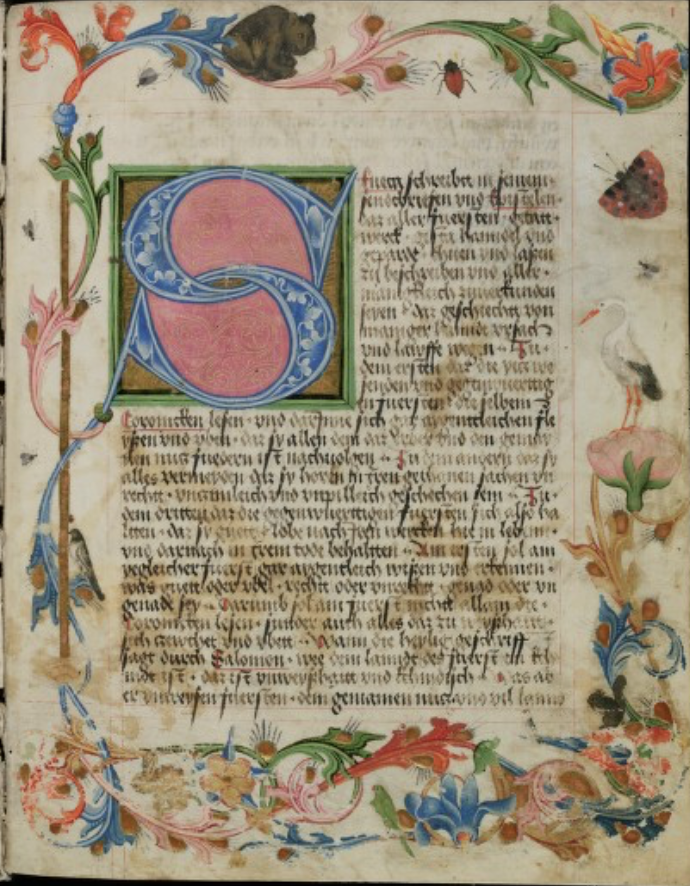

Alexander der Große, König der Makedonen, Aristotelesschüler und Welteroberer, ist ein großes Faszinosum im gesamten europäischen Mittelalter. Seine Geschichte wird vielfach wiedererzählt, und sie wird insbesondere christlich gedeutet. Die Eroberungsfeldzüge führen ihn an den Rand der bekannten Welt, wo nach mittelalterlicher Vorstellung die seltsamsten Wesen leben: Tiermenschen, Blumenmädchen, Gymnosophisten, Amazonen... Mit dem Sieg über den Perserkönig Darius (III.) übernimmt Alexander – gemäß der Denkfigur der translatio imperii – die Weltherrschaft. In christlicher Perspektive wird er so zum instrumentum dei stilisiert. Als er schließlich auch das irdische Paradies erobern will, was ihn zur Symbolfigur für die Sünde der superbia macht, wird er in seine Grenzen gewiesen.

Im Seminar lesen wir mit dem Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht zunächst die früheste deutsche Bearbeitung des Stoffes (Mitte 12. Jh.), öffnen dann aber den Blick auf weitere Adaptationen, insbesondere die großen Entwürfe Rudolfs von Ems (um 1240) und Ulrichs von Etzenbach (um 1300).

Textausgabe (bitte anschaffen!): Pfaffe Lambrecht: Alexanderroman. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg., übersetzt und kommentiert von Elisabeth Lienert. Bibliogr. aktualisierte Aufl. Ditzingen 2019 (Reclam 18508).

Zur Einführung: Elisabeth Lienert: Deutsche Antikenroman des Mittelalters. Berlin 2001; hier Kap. 2. Weitere Primärtexte sowie ausgewählte Forschungsbeiträge werden digital zur Verfügung gestellt.

Voraussetzungen:

Für Studierende anderer FB: Die Teilnahme an einem Kurs der Älteren deutschen Literatur setzt die Bereitschaft voraus, sich in mittelhochdeutsche bzw. frühneuhochdeutsche Texte einzuarbeiten, auch dann, wenn es keine Übersetzung ins Neuhochdeutsche gibt.

Leistungsnachweis:

Erwartet wird die sorgfältige Lektüre und Vorbereitung der Texte sowie regelmäßige aktive Teilnahme. Prüfungsform (Modulprüfung) ist i.d.R. eine Hausarbeit.

- Trainer/in: Hannah Ewa Becher

- Trainer/in: Holger Runow